さてハナシを徳島のしじら織・藍染体験へと戻して。

今までのおハナシはこちら>

阿波しじら織の長尾織布さんへ

阿波しじら織の長尾織布さんへ・機織までの遠い道のり

さて、いよいよ藍染体験へ。

建物の外に、身長163センチの私の胸の辺りまであるような大きな瓶が。

以前使用していた藍染の瓶だそう。

これは、徳島の名産・大谷焼の瓶だとのこと。

我が家にも大谷焼の窯元・森さんのとこの一抱えもあるような大きな麺こね鉢がありますが、古くから藍染に使われるこの大きな瓶を始めとして、大物の制作を得意としているそうですね。

そしてその脇には、藍染に使われるタデ藍が。

実際に染織に使われるタデ藍は、別の場所で契約した農家の方によって栽培されているそうですが、藍染体験に訪れる人たちが実際に目に出来るようにと、庭先に少し植えられているのだとか。

昔の人はこの綺麗なグリーンから、どうやってあの藍色が出るとわかったのかしら?

それに至るまでの長い道のり…先人たちの努力と研鑽に思いを馳せて。

藍染の建物の中は、ちょっぴり独特の臭い。

なんだろう…!?そう、例えるなら海老せんのような。

一角に、先ほどの大瓶が地面に埋められていました。中には建てられた藍が。

ただ、この藍は元気のいい時期を過ぎた?ものらしく、現在は糸の下染めなどに使われているそう。

今回染めさせていただく藍は別の一角に。

さて、まずは染めるアイテムを選びます。

ハンカチやタオルマフラー、Tシャツ、シルクやリネン混のスカーフなど。

今回は、タオルマフラーにしました。やわらかそうなコットンガーゼ。

体験費1600円なり〜♪

次に絞りで模様を付ける訳ですが…

こちらがサンプル。

こんなアイテムを使って、こう絞ると、こんな風に仕上がりますよーというもの。

1は全体をくしゃくしゃくしゃっとランダムに。

2は蛇腹に折り畳んだところを結んだもの。

3は一般的な絞りかな…?ここでは輪ゴムを使ってぐるぐる巻きに。

ビー玉をくるむという方法も。

4は端っこを2と同じようにすると、こんなカーブを描くように。

5は…なんだったっけ?

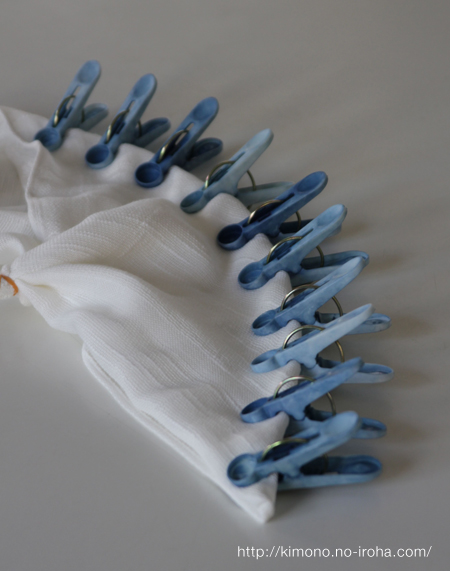

6はくっきりと抜けている柄で、大きな円はフィルムケース、小さな円は折り畳んで先の丸い洗濯バサミではさんだもの。

フィルムケースは、布を挟んできっちりと蓋を閉める。

洗濯バサミは、布のたたみ方によって柄の出方が違う!

さてさて…!?

続きを読む前に…♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!

![]()

![]()

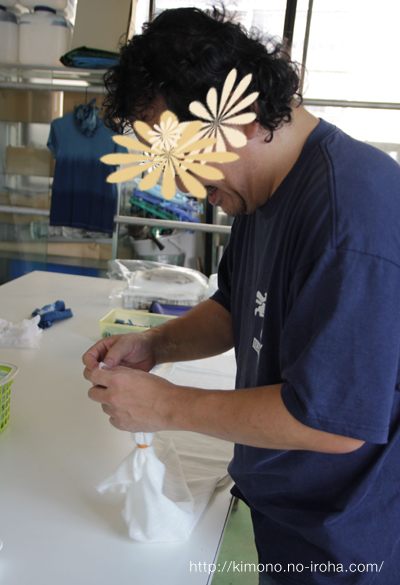

各々、工夫を凝らして作業中…

喰いしん坊オット は、アイテムを駆使して…

は、アイテムを駆使して…

なんだなんだ!?

まるでオブジェのようなこの洗濯バサミ!?

ビー玉をくるんだり、フィルムケースを使ったり。

一見ランダムに見えるものの、本人の中では全体のデザインがあるようす。

一方、私はと言えば、

ひたすら基本のぐるぐる巻を繰り返し…

お下げ髪の女の子のように。

さて、これからいよいよ染めに入ります!

ランキングに参加しています♪ポチッと一押し、応援して下さったら嬉しいです!

![]()

![]()

コメント