夏も近づく八十八夜♪

茶摘みの歌、昔学校で習ったわ…。

それから月日は流れてウン十年。

まさか自分が、お茶摘みを体験する日が来ようとは、夢にも思わなかった…!!

ちなみに、八十八夜というのは、立春から数えて88日目なので、5月の2日ごろ。

そして、茶摘みにお邪魔したのは、茶摘みシーズンの最後の頃で6月初旬。

あいかわらず、タイムラグのあるブログでごめんなさい。

で、なぜ茶摘みかというと…。

以前、何度か参加させていただいた、茶香服(ちゃかぶき)。

その茶香服を主催してくださった、京都は城陽のこだわり京都茶舗「孫右エ門」さんの茶畑にお邪魔させていただいたのです♪

木津川のほとり、水主(みずし)と呼ばれる地域。

自然豊か、水がとても綺麗で美味しいのだそう。

茶畑、というと宇治や静岡の山の斜面にもこもこと連なる、あのドームのようなカマボコのような(表現がヘン!?)茶畑を想像してしまうのですが、ここは全然違う!

木津川の土手を降りた河原の平坦な土地。

そして土壌的にも山とは全く違う、砂地に近いものだそうです。

それが、孫右エ門のお茶の味にも大きく影響しているのだとか。

そして、お茶の木の上をしっかりと覆っているこの黒いシート状のものは、

こんなもの。

化学繊維で編まれた遮光シートなのです。

遮光度99%というから驚き!

そして後で実際に作業してみてわかったのですが、けっこう通気性があるのですよ。

今回、茶摘みをさせていただくにあたって、注意事項がいくつかありました。

その一つが、ハンドクリーム禁止。虫除けスプレー禁止。

日焼け止めも手や腕には塗ってこないようにとのことでした。

また、薬品や香りが残る柔軟剤を使用した服もダメとのこと。

これは、それらの成分が茶葉に移ってしまわないように。

例えるならプールいっぱいの水に、ほんの数滴薬品が混じったような比率でも検査でOKが出ない,それくらい厳しい品質管理がなされているのだそうです。

というわけでこの遮光シートは、日焼け止めを塗れない女性の強い見方(^^)

でも、べつに日焼け対策でシートで覆ってる訳ではないんですよ。もちろん。

煎茶と玉露の違いってご存知でしょうか?

お恥ずかしいことですが、私は茶香服(ちゃかぶき)に参加させていただくまで、「玉露って上等な緑茶!?」なんて思ってました…(><)

ざっくりと説明すると、お茶の木の種類が違う訳ではなく。

煎茶はずっと日光を浴びて育ったお茶の木から、玉露は新芽が出たらすぐに日光を遮って育てたお茶の木から摘んだ茶葉で作られるのです。

つまり、この畑のお茶たちはやがて玉露になるコたちなのですね!

そして、以前このブログにも登場したこだわり京都茶舗「孫右エ門」さんの「ほんず製法」は、日光を遮る際こういった遮光シートではなく、天然素材の「よしず」と「わら」で覆うと言います。

この「ほんず製法」、手間はかかるわ、技術的にも難しいわ、しかも「よしず」と「わら」が入手困難だわのとんでもなく大変な製法。

でもそうして出来上がったお茶は、衝撃的に美味しかった!

その日の日記はこちら>初心者でもたてられる、クリーミィなお抹茶 〜七夕の日にいただく、ほんず抹茶の会

この日私が摘ませていただくのは、そのほんず製法のお茶ではありません。

でも、美味しい玉露になるよう、心を込めて摘ませていただきました!

ちなみに、隣の茶畑はもうフルオープン状態。

今年の収穫はもう終わった畑だそうです。

新芽が摘み取られて、しっかりと濃い緑色。

さて、覆いの中へ…!

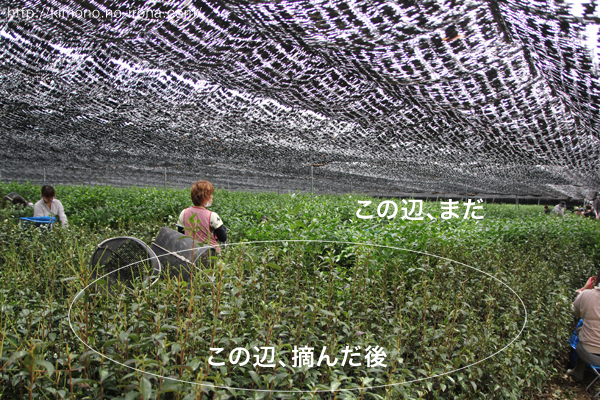

ピッカピカの晴天の外から入ると、ひんやりと涼しく薄暗く感じるくらい。

シートがさわさわと風にそよいで、キラキラ日光を反射する。

そして、一面の鮮やかな緑!!!

ああ、ナウシカの世界だわ…いや、アレは金色。

新芽は、本当に鮮やかな明るい緑。

そして柔らかい…。

孫右エ門さんのお母様が、摘みかたを丁寧に教えてくださいました。

手前がもう新芽を摘んだ後、そして奥の方がまだ摘んでいない状態。

色が全然違うのわかりますか!?

これが摘んだ後。

木の幹の部分の色がもう違うんですね。

実際触ってみたら、もう固い。

ちなみに新芽の部分は幹の部分も緑色で、手でぽきっと軽く折れます。その感触がまた心地よい!

新芽、キラキラ。

ちなみに数時間置きに計量があります。

出来高制なのですね。

先ほどの画像に写っていた大きなかごの中に、この青いネットが入っていて。

そのネットをこうして測ります。

私はこんなもの〜。

熟練のマダムたちには遠くおよびません!

コメント